2019年4月に新設された在留資格【特定技能】は、人手不足が深刻な分野において、外国人材の受け入れを可能にした制度です。対象分野のひとつである【農業】では、収穫や栽培管理などの現場作業に、海外人材が就業できるようになりました。

本記事では、特定技能【農業】で従事できる業務内容や、資格取得の条件、受け入れ企業に求められる要件などを解説します。なお、特定技能外国人採用に関する採用や在留資格の申請に関するご相談は、[Linkus]や[特定技能アドバイザー]にお尋ねください。

特定技能制度とは?農業分野での活用の概要

特定技能とは、日本に合法的に滞在できる資格(在留資格)の1つであり、特定技能の資格を持つ外国人は日本国内での現業労働が認められています。

特定技能制度の背景と目的

特定技能は、中小企業・個人事業主を中心に広がる人材不足の課題を解決するために2019年4月に施行されました。国内人材の確保や生産性の向上といった施策でも人材を確保できない一部の職種について、一定の専門技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく、というのが特定技能創設の趣旨です。特定技能には【特定技能1号】と【特定技能2号】の2種類があり、農業分野では両方が設定されています。

特定技能に関して詳しく書かれた記事はこちらを参考にしてみてください。

【特定技能1号】と【特定技能2号】の違いは下記の通りです。

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 滞在期間 | 最長5年(更新制) | 更新可能で在留期間に上限なし(実質永住可) |

| 家族の帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子) |

| 技能水準 | 基本的技能 | 熟練した技能 |

| 試験 | 技能・日本語試験 | より高度な試験・実務経験が必要 |

| 現在の農業分野での運用 | ✅ 対象 | ✅ 対象 |

農業分野における特定技能の重要性

世界的に見て農業大国、または農業先進国と呼ばれている日本ですが、同時に高齢化という問題が深刻化しています。農家の数は過去50年以上に渡って減り続けており、日本の農家が人口に占める割合は1.6%と言われているのです。日本の農業人口は2009年のデータでは280万人を超えていたものの、そのうちの6割以上が65歳以上で、働き盛りである35歳未満の割合はたった5%前後という状態。年数が進むにつれて農業従事者の年齢はますます上がっていくことになります。

農業分野の人手不足を解消させるためには、若い働き手を増やす必要があります。日本国内で人材を確保するのは、これまでの状況を踏まえれば明らかであるため、海外人材に目を向けることも必要となるのではないでしょうか。そのための制度として「特定技能」制度の活用がおすすめです。

特定技能外国人材が従事できる業務の範囲

ここからは、特定技能【農業】について詳しく解説します。まずは特定技能【農業】で海外人材に任せることができる業務についてみていきます。

耕種農業の具体的な業務内容

栽培管理、集出荷、選別などがこれに該当。栽培管理業務が含まれている必要がある。

- 栽培:畑作・野菜作業、果樹作業、施設園芸作業など。

- 集出荷:収穫した農産物の集出荷やそれに付随する作業。

- 選別:具体的には農産物の選別。選果を含む耕種農業全般の業務に従事することが可能。

畜産農業の具体的な業務内容

飼養管理、集出荷、選別などがこれに該当。 飼養管理の業務が含まれている必要がある。

- 飼養:酪農、養豚、養鶏など。

- 集出荷:得られた畜産物の集出荷やそれに付随する作業。

- 選別:具体的には畜産物の選別。

同じ労働条件で従事する日本人が、上記の内容に対して付随的に行う業務も行うことができます。例を挙げると、農畜産物の製造・加工・運搬、販売に関わる作業、冬場の除雪作業などがこれに該当します。

両分野に従事するための条件

原則として、従事できるのは「技能評価試験に合格した分野のみ」です。両方に従事する場合は両方の試験合格が必要です。ただし、現場によっては業務が混在しているケースも多く、現場独自での判断・対応が取られることがあります。

例えば、就業実態が耕種7割:畜産3割などの場合、主業務の分野で試験合格していれば、補助的に他方も従事可と判断されることがある(※実務ベース、明文化はされていない)。ただし、在留資格審査では主たる業務が明確にされるため、混在する業務の場合は注意が必要です。明確に「耕種と畜産どちらもが主業務」である場合は、両方の試験合格のうえ行ってください。

特定技能外国人材が 【農業】で働くための要件

ここからは特定技能「農業」を取得するのに必要となる要件について解説します。

特定技能1号 【農業】の取得要件

◆日本語レベルN4以上の試験に合格すること:

N4レベルとは「基本的な語彙や漢字を使って書かれた身近な文章を読んで理解できる」「ややゆっくりと話される会話であれば内容がほぼ理解できる」状態です。

◆「農業技能測定試験」に合格すること:

試験の内容は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の技能分野に分かれています。日本語音声を聞くリスニングテスト、学科試験、実技試験があり、試験時間は60分です。テキストはこちらからダウンロードが可能です。

技能実習2号から特定技能1号【農業】への移行条件

農業分野の2号技能実習を修了した実習生は、無試験で特定技能1号へ移行することができます。耕種農業から畜産農業、もしくは畜産農業から耕種農業への移行は不可です。耕種農業の2号技能実習を修了した場合は業務区分「耕種農業全般」の特定技能1号へ、畜産農業の2号技能実習を修了した場合は業務区分【畜産農業全般】の特定技能1号へ移行が可能です。

ただし、現在の技能実習制度は2027年に廃止予定となっており、代わりに新制度「育成就労制度」が導入されます。今後は、この新制度から特定技能への移行ルートや条件が見直される可能性があり、移行要件や対象分野が変わる点に注意が必要です。

特定技能2号 【農業】の取得要件

農業分野も特定技能2号の対象に追加されました。 これにより、外国人材が長期的に農業現場で働 き続ける道が開かれました。特定技能2 号を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

①2号農業技能測定試験の合格

・ 【耕種農業】または 【畜産農業】のいずれかで受験

・ 試験合格は必須(特定技能1号と違い、技能実習を修了していても免除されない)

②現場経験の証明 (いずれか)

◆作業工程の管理・作業員指導経験:2年以上

・作業を自ら判断して行い、複数名を指導した実績があること

・開散期の指導なし期間があっても問題なし ( ※技能実習での経験は含まれない)

◆現場での実務経験:3年以上

・指導・管理経験は不要

・技能実習 での経験も含められる

特定技能【農業】の雇用形態

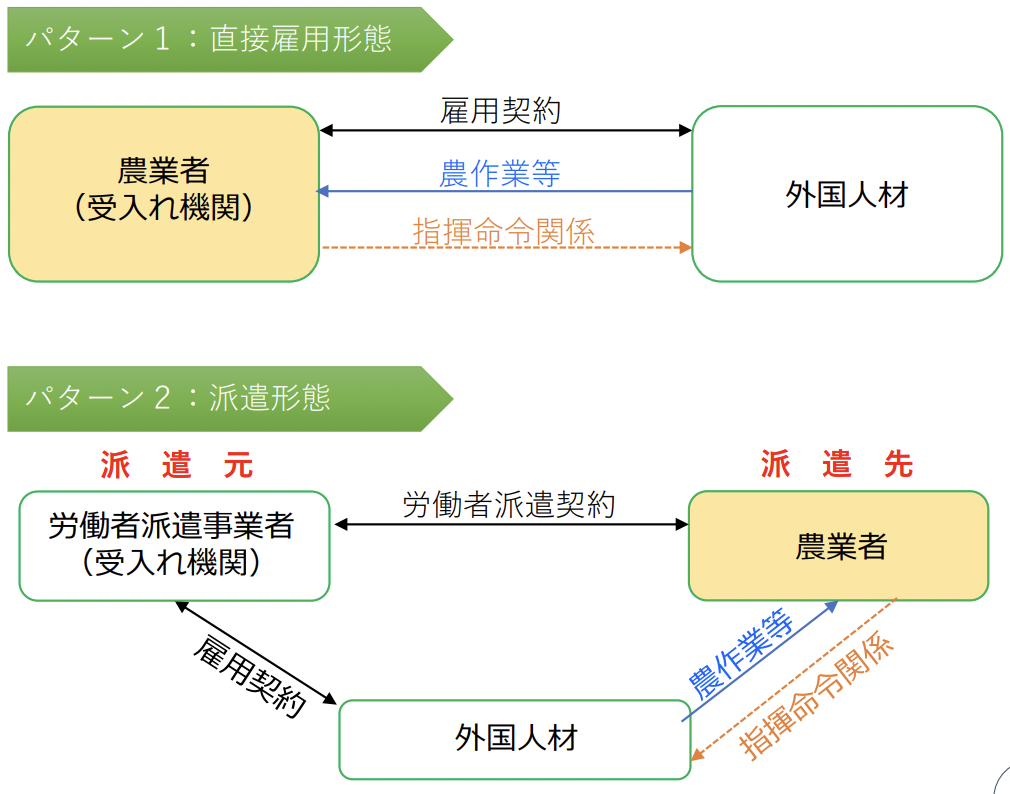

特定技能のうちほとんどの雇用形態が直接雇用のみですが、特定技能【農業】【漁業】に限っては直接雇用と派遣形態雇用が認められています。なぜなら、農業や漁業は季節によって作業量に波があるためです。派遣雇用も可能であれば、繁忙期に労働力を確保することができ、閑散期の人件費を抑えることにつながります。

受入れ機関が派遣元になるためには、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて,次のいずれかに該当することが求められます。

◆派遣元(受入れ機関)になるための要件:

① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。

② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。

③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。

④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

一方で特定技能外国人を派遣してもらう派遣先は以下の要件を満たす必要があります。

◆派遣先になるための要件:

①労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

②過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

③過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を 発生させていないこと。

④刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

転職が認められている

特定技能【農業】は同業種内での転職が可能です。認められる条件は「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみですので、その点だけ注意してください。特定技能【農業】で来日した場合は農業以外の他業種へ転職することはできません。「農業」「農業以外」に関わらず、アルバイトを行うことはできません。

※他業種の技能特定試験に合格している場合に限り、合格業種への転職も可能。

特定技能所属機関に求められる要件と注意点

特定技能【農業】を取得した海外人材を雇用する特定技能所属機関(受入れ企業)になるための要件はこちらです。

- 『農業特定技能協議会』への入会:『農業特定技能協議会』に加入し、協議会に対して必要な協力を行ことが求められます。

- 一定の雇用経験:過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6カ月以上継続して雇用した経験があることが求められます。

- 海外人材に対する適切な支援:特定技能制度を活用して海外人材を雇用するためには、定められた支援を適切に行わなければいけません。受入れ企業でサポートしきれない場合は、登録支援機関に支援業務を委託します。

特定技能所属機関に関する詳しい内容はこちらもご覧ください。

特定技能制度活用の成功事例とメリット

高齢化と若手離れが進む農業・畜産分野では、特定技能制度を活用した外国人材の受け入れが広がりつつあります。その具体例と外国人材採用のメリットについて解説します。

農業者の成功事例

畜産業を営む株式会社ロイテでは、長年にわたり外国人材の受け入れに取り組んできました。現在は登録支援機関としても活動しており、特定技能制度を活用してベトナム人材をはじめとする外国人を受け入れています。

ロイテが運営する牧場では、高齢化による担い手不足が進むなかで、特定技能外国人が搾乳や子牛の世話などを担い、労働力の大きな支えとなっています。日本語学習の支援や生活面でのフォローにも力を入れており、働きやすい環境づくりを重視。受け入れ担当者は「現場の雰囲気も明るくなり、地域との交流も進んでいる」と語っています。

株式会社ロイテの外国人材受け入れ実績に関する詳しい記事はこちらをご覧ください。

特定技能制度活用によるメリット

1. 労働力の柔軟な確保

特定技能制度では、受け入れ人数に上限がなく 、必要な時期に必要な人材を雇用しやすくな

ります。農業は季節や天候によって作業量が変動するため 、柔軟な人材確保が大きな強みと なります。

2. 外国人材との文化交流の促進

特定技能で来日する外国人は 、ある程度の日本語能力と職務スキルを持っているため、地域

社会とのコミュニケーションも比較的スムーズです。共同生活や日常のやり取りを通じて、文

化的な相互理解が進みます。

3. 地域農業の活性化

若い外国人材の受け入れは、高齢化が進む地域農業にとって活力となります。定着すること で継続的な労働力を確保でき、将来的には担い手としての育成も期待できます。

まとめ

深刻な人手不足と従事者の高齢化が続く農業分野において、特定技能【農業】の制度は、持続可能な人材確保の有力な選択肢です。外国人材の活用は地域農業を支える現実的な手段として注目されており、特定技能では直接雇用・派遣のどちらも可能な柔軟な制度設計が魅力ではないでしょうか。初めて海外人材を雇用する農業経営者にとっても、登録支援やビザ申請、生活支援まで一貫サポートできる体制が整っていれば導入は十分に現実的です。

【農業】の特定技能採用は、特定技能特化型のプラットフォーム[Linkus]が、受け入れ企業の支援業務内製化に関しては[特定技能アドバイザー]がお手伝いいたします。特定技能の最新動向を踏まえた最適なサポートをご提供しますので、まずはお気軽にご相談ください。