令和6年6月末時点で特定技能[農業]による受け入れ数は2万8,000人を超えており、今後も増加していくことが予想されています。この、特定技能外国人の雇用で義務付けられている“支援”を、自社で行う企業が増えていることをご存知でしょうか。

自社支援(内製化)で得られる利点はコスト面だけでなく、ノウハウの蓄積、信頼関係の構築など様々。しかし、「実際に自社支援は可能か」「外部に委託した方が安心かもしれない」という懸念もあるかもしれません。

この記事では特定技能における自社支援のステップ、発生する義務や注意点について解説します。なお、特定技能外国人採用に関する疑問点はなんでもLinkusや特定技能アドバイザーにお尋ねください。

特定技能における自社支援とは

特定技能[農業]で働く外国人の支援は専門的な内容も含まれており、特定技能所属機関(特定技能外国人の受入れ企業)での支援体制整備が難しいケースもあります。そのような場合に支援を委託(アウトソーシング)する先が登録支援機関ですが、ある程度の期間、特定技能外国人を採用・雇用した後に“支援業務の内製化(自社支援)”を考える企業も少なくないようです。

自社支援に関して、こちらの記事も参考にしてみてください。

特定技能[農業]に関しては、こちらの記事をご覧ください。

何が変わる?支援委託と自社支援

「登録支援機関への支援委託」と「特定技能所属機関による自社支援」の最も大きな違いは“コスト”と“業務量”でしょう。雇用側(特定技能所属機関)は外部に委託していた支援(業務)がそのまま自社の業務となりますが、登録支援機関に対して支払っていたコストはそのままカットできます。

自社支援というと特殊に聞こえるかもしれませんが、従業員の管理や要望への対応を雇用企業が実施するのが本来の”雇用”の形ではないでしょうか。国籍を問わず従業員と密に接することで、円滑なコミュニケーション・信頼関係の構築、雇用/管理に関する社内ノウハウの蓄積、安定した特定技能外国人採用/雇用(定着率UP)なども想定されます。

一方で懸念すべき点は、通常業務に支援業務が上乗せされる、特定技能や支援の専門知識を要する、ノウハウ獲得に時間が必要など。とはいえ、支援の外部委託費をカットできるという大きなメリットがあるため、特定技能所属機関が自社支援をする、または自社支援に切り替えるケースが増えています。

特定技能[農業]外国人の受け入れ準備

特定技能外国人材の採用プロセスで最初に必要となるのは、契約の締結・在留資格申請・各種届出です。特定技能外国人を雇用する際、“特定技能雇用契約”の締結が必要です。契約書に求められることは、一般的な雇用契約に関する内容に加えて、通常の日本人労働者との間に報酬・待遇・労働時間の面で差がないことの他、一時帰国や有給休暇についてなど。外国人本人が理解できるよう、本人の母国語で作成するケースもあります。詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。

自社支援体制の構築

自社支援の体制を整えるために必要な項目について解説します。

通訳者と支援担当者の設置

自社で支援する場合、通訳者が社内にいなければ雇用する必要があります。この場合の雇用は正規雇用(フルタイム)だけでなく、パートタイム(アルバイト)や業務委託も認められています。支援責任者・担当者は特定技能外国人が所属する部署以外に配置することが義務付けられています。

支援計画の策定・実施

特定技能外国人が日本で不安なく仕事を行い生活するために、受け入れ企業には義務的支援が求められています。(義務的支援の対象は特定技能1号外国人で、特定技能2号外国人に対しては義務とはされていません)義務的支援に不履行があった場合には処罰の対象となります。

- 事前ガイダンス

- 入国時や帰国時の送迎

- 住居の確保(連帯保証・社宅の提供など)、日常生活に必要な契約(銀行口座・携帯電話・ライフラインなど)に関する手続きの案内や補助

- 生活オリエンテーション(日本での生活のルールやマナー、公共機関の利用法などについて)

- 公的手続きへの同行、公的書類作成の補助

- 日本語学習の機会の提供

- 外国人が十分に理解できる言語での相談・苦情対応

- 日本人との交流促進(地域住民との交流の場への案内、参加の補助など)

- 受け入れ側の都合で雇用を解除する場合の転職支援(転職先探し、推薦状作成、求職活動のための有給付与など)

- 外国人やその担当上司との定期的な面談(3か月に1回以上)、必要に応じた通報

また、任意的支援は義務的支援に加えて行うことが望ましいとされる支援です。

- 事前ガイダンスに関する任意的支援

- 住居確保や生活に必要な契約に関する任意的支援

- 生活オリエンテーションに関する任意的支援

- 日本語学習の機会の提供に関する任意的支援

支援計画に記載するかどうかは任意ですが、記載した場合には実施の義務が生じることに注意が必要です。詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください。

自社での管理と運用

特定技能外国人を雇用する際、「申請書類作成がとにかく大変」「複数人を同時管理して混乱をきたす」「情報共有やコミュニケーションが煩雑」など課題は少なくありません。そういった中で自社管理システムを導入する企業が増えています。

ITツールLinkusの活用

Linkusとは特定技能特化型の支援業務管理システムのこと。申請書類や各種届出の作成、人材プロフィール管理から業務の進行管理、帳簿・管理簿の自動生成、期限のアラーム管理など、面倒だった作業をデジタル化して、登録支援機関や自社支援をする雇用企業向けにソリューションを提供しています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

現在は支援業務の内製化コンサルティング『特定技能アドバイザー』も運営しています。特定技能や自社支援に関するご不明点はなんでもご相談ください。

支援プログラムの効果的な運用と継続的な改善

この項では自社支援の効果的な運用と継続的な改善について解説します。

コミュニケーションの強化

出入国時の空港への送迎、生活に必要な契約の支援やオリエンテーション、相談や苦情への対応など、特定技能外国人の支援は、企業と特定技能外国人とのやり取りを密にすることが必要です。その結果として、社内でのスムーズなコミュニケーション・信頼関係構築のきっかけとなるでしょう。

特定技能という在留資格かそうでないかという以前に、“一人の社員”として企業が直接サポートしていく姿勢が企業文化の浸透や現場でのサポート力強化を実現させるのではないでしょうか。信頼関係が構築されることは従業員の定着率アップにもつながり、結果として採用コストも抑えられると考えられます。

農業におけるキャリアパスの構築

特定技能1号としての通算在留期間(5年間)が満了した後は、特定技能1号としての就業が継続できません。それ以降も特定技能外国人が日本に在留するには特定技能2号に移行することが必要です。

特定技能2号「農業」の在留資格申請の要件は以下2点です。

【1】2号農業技能測定試験に合格(「耕種」と「畜産」に分かれている):

技能測定試験も「耕種農業」と「畜産農業」に分かれており、合格した区分でのみ、働くことが許されています。(「耕種」で経験を積んでも、「畜産」の技能測定試験を受験することはできません)

【2】2年以上の作業工程の管理や作業員指導の経験、もしくは3年以上の現場での実務経験:

2年以上の作業工程の管理や作業員指導の経験とは、自らの判断で農作業(「耕種」あるいは「畜産」)を行うと同時に、複数の作業員の指導や作業工程の管理を行うことです。閑散期など指導が無い期間があっても問題はないが、技能実習での経験年数に含まれません。一方で3年以上の現場での実務経験においては、技能実習での経験も含まれます。

技能水準に関する試験や検定のための支援は義務ではありませんが、国籍を問わず会社の一社員に継続して働いてもらうためのキャリアをサポートすることは、定着率UPや円滑な業務に繋がるかもしれません。長期的な視点から見ると会社の利益につながることでしょう。

特定技能[農業]とは

最後に、特定技能[農業]について簡単に解説します。

任せられる業務

特定技能「農業」で海外人材に任せることができる業務はこちらです。

◆耕種農業全般:

栽培管理、集出荷、選別などがこれに該当。栽培管理業務が含まれている必要がある。

・栽培:畑作・野菜作業、果樹作業、施設園芸作業など。

・集出荷:収穫した農産物の集出荷やそれに付随する作業。

・選別:具体的には農産物の選別。「選果」を含む耕種農業全般の業務に従事することが可能。

◆畜産農業全般:

飼養管理、集出荷、選別などがこれに該当。 飼養管理の業務が含まれている必要がある。

・飼養:酪農、養豚、養鶏など。

・集出荷:得られた畜産物の集出荷やそれに付随する作業。

・選別:具体的には畜産物の選別。

同じ労働条件で従事する日本人が、上記の内容に対して付随的に行う業務も行うことができます。例を挙げると、農畜産物の製造・加工・運搬、販売に関わる作業、冬場の除雪作業などがこれに該当します。

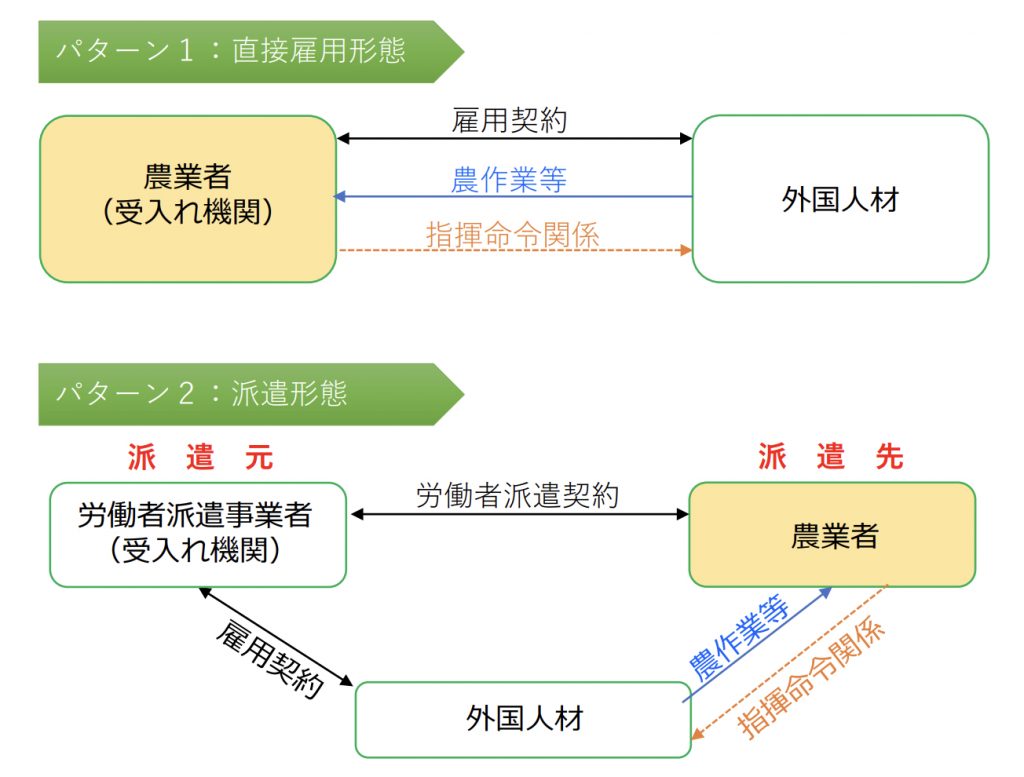

直接雇用と派遣雇用が認められている

特定技能「農業」「漁業」に限っては、季節によって作業量に波があるため直接雇用と派遣形態雇用が認められています。派遣雇用が可能なので、繁忙期に労働力を確保することができ、閑散期の人件費を抑えることにつながります。

引用元:農林水産省「特定技能外国人の受け入れが始まりました!~受入れにあたって押さえるべきポイントとは~」P5

受入れ機関が派遣元になるためには、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて,次のいずれかに該当することが求められます。

◆派遣元(受入れ機関)になるための要件:

① 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。

② 地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。

③ 地方公共団体の職員又は前記①に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記①に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。

④ 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては,国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。

一方で特定技能外国人を派遣してもらう派遣先は以下の要件を満たす必要があります。

①労働,社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。

②過去1年以内に,特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。

③過去1年以内に,当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を 発生させていないこと。

④刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

転職が認められている

特定技能[農業]は同業種内での転職が可能です。認められる条件は「同一の業務区分内、または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」のみです。特定技能[農業]来日した場合は農業以外の他業種へ転職することはできません。[農業][農業以外]に関わらず、アルバイトを行うことはできません。※他業種の技能特定試験に合格している場合に限り、合格業種への転職も可能。

特定技能所属機関に求められる要件と注意点

◆特定技能外国人の支援体制の整備:

特定技能所属機関は、受け入れる外国人に対し、事前ガイダンスや入国時の送迎、住居確保・ライフライン契約手続きなどのサポート、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供などの支援を提供する義務があり、あらかじめ策定した支援計画に基づいて支援を適切に実行することが求められます。

◆『農業特定技能協議会』への入会:

『農業特定技能協議会』に加入し、協議会に対して必要な協力を行うことが求められます。

◆一定の雇用経験:

過去5年以内に労働者(技能実習生を含む)を少なくとも6カ月以上継続して雇用した経験があることが求められます。

◆外国人受入れが認められないケース(欠格事由):

以下のような事由に該当すると、外国人受入れが認められない場合があります。

・労働法、社会保険関係法令、租税関係法令、出入国関係法令を遵守していない

・特定技能外国人が担当することになる業務に従事していた従業員が、過去1年以内に会社都合で解雇されている

・過去1年以内に、受入れ機関の落ち度で外国人の行方不明を発生させている

・過去5年以内に、技能実習の認定を取り消されたことがある

特定技能所属機関に関する詳しい内容はこちら。

まとめ

深刻な人手不足と従事者の高齢化という課題を抱えている農業分野にとって、日本国内だけではなく海外の人材を雇用できる特定技能制度を活用しない手はありません。特定技能「農業」は直接雇用と派遣という2つの雇用形態が認められているため、海外人材を雇用したことがない農業事業者の方も検討する価値はあるでしょう。「農業」の特定技能採用や自社支援に関して、特定技能特化型のプラットフォーム『Linkus』と『特定技能アドバイザー』がお手伝いいたします。ぜひご相談ください。