特定技能制度は人材不足が顕著な産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度で、機械関連業種では3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)で受入れが行われてきました。

2022年4月、これら3つの分野が統合されたため業種は14分野から12分野となりました。この記事では、特定技能 工業製品製造業(製造3分野)において、従事できる業務内容、資格取得条件、雇用形態、受け入れ企業に求められる要件などについて解説します。なお、特定技能外国人の採用や在留資格申請のご不明点はLinkusがお答えします。ぜひご相談ください。

産業の現状について

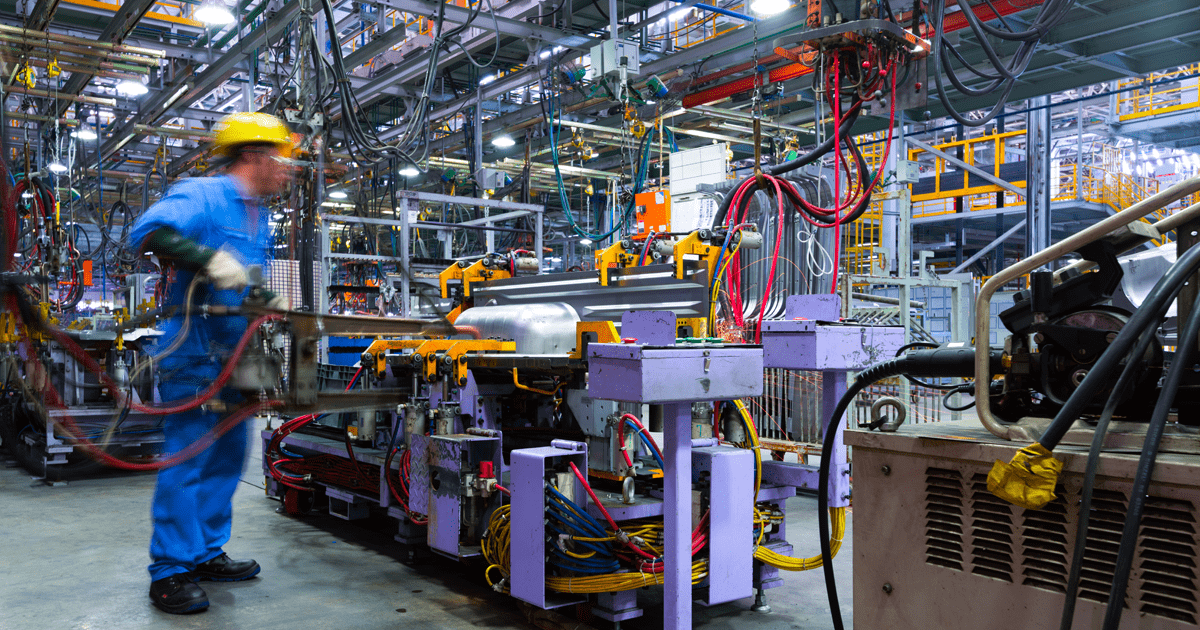

経済産業省の調査(※1)によると、製造業全般で人手不足が進行しており、人材確保を経営課題として挙げる中小企業は約7割に及ぶと言われています。約3割かそれ以上の企業ではビジネスにも影響が出るほど人手不足が深刻化しています。特に工業製品製造業においては、工作機械やロボットなどへのニーズが世界的に高まり、年2%程度の需要拡大が予想されるなか、有効求人倍率は2.06倍という高い水準にあり(2023年3月時点)、厳しい状況であることがわかります(※2)。

こうした状況に対し、各企業では生産プロセスのデジタル化やIoT・AIの導入、女性・高齢者の雇用促進などの対策を進めていますが、国内人材だけでは人材不足を解消するのは難しいのが現状です。

そこで、即戦力となる人材を外国から受け入れることを目的に創設されたのが特定技能制度です。工業製品製造業の2024年4月から5年間の受け入れ見込み数は17万3,300人とされており、特定技能12分野の中で最大です。

参考:

※1:製造業を巡る現状と政策課題

※2:一般職業紹介状況(令和6年3月分及び令和5年度分)について, 産業機械製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

特定技能【工業製品製造業】とは

特定技能制度は、国内人材だけでは人手不足が解消できない分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。在留期間、受入れ可能な業種、任せられる業務、雇用形態・労働条件などについては、入管法や制度運営指針・運用要領などで規定されています。国内産業への外国人材受入れという点は技能実習制度と共通していますが、技能実習制度が技術移転による国際貢献を目的としているのに対して、特定技能は労働力の確保を目的としているため、基本的な目的が異なります。

ちなみに、2022年4月、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3つの分野が【工業製品製造業】として統合されました。統合に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。

在留期間

特定技能には1号と2号の区別があります。特定技能1号外国人には1年間、6か月間、4か月間のいずれかの在留期間が付与され、在留資格更新の申請により通算で5年まで在留することができます。失業期間や育児・産前産後休暇、労災による休暇の期間なども通算在留期間に含まれます。特定技能2号外国人は3年間、1年間、6カ月間のいずれかの在留期間が付与され、更新の上限がありません。

参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領/ 令和6年9月 出入国在留管理庁

受入れが可能な業種(受け入れ企業側)

外国人の受け入れが可能かどうかは事業所ごとに判断されます。日本標準産業分類で定められた産業区分のうち、下表の区分に該当する事業を行っている事業所であれば、外国人を受け入れることができます。この分類に事業所が該当するか否かは、特定技能制度が活用できるか否かに関わってくる重要な事項となります。判断に迷う場合は、Linkusにご相談ください。

受入れが可能な業種

2024年3月29日の閣議決定で、特定技能1号の対象となる業務区分は7区分が追加され、全10区分となりました。

- 機械金属加工 区分

- 電気・電子機器組立て 区分

- 金属表面処理 区分

- 紙器・段ボール箱製造 区分

- コンクリート製品製造 区分

- RPF製造 区分

- 陶磁器製品製造 区分

- 印刷・製本 区分

- 紡織製品製造 区分

- 縫製 区分

それぞれについてさらに詳しくみていきましょう。

1:機械金属加工 区分

鋳造 機械加工/ ダイカスト/ 金属プレス加工/ 鉄工 仕上げ/ 工場板金 機械検査/ 機械保全 電気機器組立て/ プラスチック成形/ 塗装/ 溶接/ 工業包装/ 金属熱処理/ 強化プラスチック成形

2:電気・電子機器組立て 区分

機械加工/ 仕上げ/ 機械検査/ 機械保全/ 電気機器組立て/ 電子機器組立て/ プラスチック成形/ プリント配線板製造/ 工業包装/ 強化プラスチック成形

3:金属表面処理 区分

めっき/ アルミニウム陽極酸化処理

4:紙器・段ボール箱製造 区分

紙器・段ボール箱製造

5:コンクリート製品製造 区分

コンクリート製品製造

6:RPF製造 区分

RPF製造

7:陶磁器製品製造 区分

陶磁器工業製品製造

8:印刷・製本 区分

印刷/ 製本

9:紡織製品製造 区分

紡績運転/ 織布運転/ 染色/ ニット製品製造/ たて編ニット生地製造/ カーペット製造

10:縫製 区分

婦人子供服製造/ 紳士服製造/ 下着類製造/ 寝具製作/ 帆布製品製造/ 布はく縫製/ 座席シート縫製

なお、上記業務に通常付随するような関連業務についても、主業務と合わせて従事するのであれば従事が認められています(関連業務にのみ従事することは許されません)。また、雇用形態はフルタイムとした上で、原則として直接雇用です。

技能実習制度との違い

技能実習制度は日本の技能・技術・知識を外国人に吸収してもらい、帰国後に現地で活用してもらう技術移転を目的としており、日本における労働力の需給調整の手段として用いられてはならないとされています。対して特定技能制度の目的は即戦力となる外国人材の受け入れです。

ただし、同じ仕事内容の技能実習2号を修了した外国人本人が希望し、特定技能所属機関も受入れ可能である場合は、無試験で特定技能に移行し、特定技能外国人として就業できる可能性があります。

特定技能【工業製品製造業】の取得要件

外国人が特定技能1号【工業製品製造業】の資格で業務に従事するためには、日本語試験と技能試験の両方に合格するか、同様な業務内容の技能実習2号を良好に修了している必要があります。

技能試験と日本語試験に合格していること

◆日本語試験:

①国際交流基金日本語基礎テスト

もしくは

②日本語能力試験(N4以上)

◆技能試験:

製造分野特定技能1号評価試験

・実施場所:2019年度はフィリピン、インドネシアで実施(2020年度は国内でも実施予定)

・試験言語:主に現地語

・実施方法:学科試験、実技試験

・試験区分:19試験区分(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)※レベルは技能検定3級相当(技能実習2号修了相当)

技能実習2号を良好に修了していること

特定技能の各業務区分に対応する職種・作業について技能実習2号を良好に修了した外国人は、その業務区分の技能試験が免除されます。例えば【鋳造】の職種で【鋳鉄鋳物鋳造】または【非鉄⾦属鋳物鋳造】の作業を良好に修了していれば、業務区分【鋳造】の特定技能に必要な技能水準を有しているものと見なされます。もし、【鋳造】の特定技能に就きたいが技能実習の職種が【鋳造】以外の場合は、前項の技能試験【鋳造】に合格する必要があります。また、どの職種・作業であれ技能実習2号を良好に修了していれば、日本語試験も免除されます。

参考:製造業における特定技能外国人材の受入れについて(工業製品製造業分野)/ 2024年11月 経済産業省

特定技能2号に求められる技能水準

◆製造分野特定技能2号評価試験ルート

・『ビジネス・キャリア検定3級』の合格

(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)

・『製造分野特定技能2号評価試験』の合格

(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)

・日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験

◆技能検定ルート

・『技能検定1級』の合格

(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装、金属熱処理のいずれか)

・日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験

参考:製造業における特定技能外国人材の受入れについて(工業製品製造業分野)/2024年11月 経済産業省

特定技能所属機関(受入れ機関)に求められる要件と注意点

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)としては、適正な雇用契約の締結に加え、特定技能外国人の支援体制を整備し、『製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会』に加入すること、協議会が行う資料要求、現地調査等に対し必要な協力を行うことが求められます。また、過去に労働法・入管法などに関する違反行為があったり、外国人の行方不明を発生させていたりすると受入れが認められない場合があるため、注意が必要です。

参考:

製造業における特定技能外国人材の受入れについて(工業製品製造業分野)/2024年11月 経済産業省, 特定技能外国人受入れに関する運用要領/ 令和6年9月 出入国在留管理庁

特定技能所属機関に関する詳しい内容はこちら。

特定技能外国人の支援体制の整備

特定技能所属機関は、受け入れる外国人に対し、事前ガイダンスや入国時の送迎、住居確保・ライフライン契約手続きなどのサポート、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供などの支援を提供する義務があり、あらかじめ策定した支援計画に基づいて支援を適切に実行することが求められます。

ただし、このような支援体制を自社で用意することは大きな負担であることから、国の登録を受けた支援機関(登録支援機関)に支援を委託するケースが多いです。自社支援をお考えであればぜひLinkusのコンサルタントまでご相談ください。自社支援に関する記事はこちらも参考にしてみてください。

製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会への加入

『製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会』は、製造3分野特定技能制度のための情報共有、課題把握と対応策検討、外国人受入れの地域差の抑止などを目的とする組織です。経済産業省を初めとする省庁、特定技能所属機関、自治体などで構成されます。

特定技能所属機関になろうとする企業は協議・連絡会に加入し、協議・連絡会による指導や調査に協力する義務があります。出入国在留管理局への在留申請時には加入が完了している必要がありますが、加入手続きには時間を要するため、特定技能外国人の受入れを決めたらすぐに手続きをされることをおすすめします。

外国人受入れが認められないケース(欠格事由)

以下のような事由に該当すると、外国人受入れが認められない場合があります。

- 労働法、社会保険関係法令、租税関係法令、出入国関係法令を遵守していない

- 特定技能外国人が担当することになる業務に従事していた従業員が、過去1年以内に会社都合で解雇されている

- 過去1年以内に、受入れ機関の落ち度で外国人の行方不明を発生させている

- 過去5年以内に、技能実習の認定を取り消されたことがある

まとめ

工業製品製造業においては人手不足が進行しており、人材確保のための手段として、デジタル化や女性・高齢者の雇用促進などと並んで特定技能の制度の活用が期待されています。特定技能【工業製品製造業】により海外人材を受け入れるためには、業種や業務内容、雇用契約、生活支援などに関する要件を満たすことが求められます。加えて要件を満たした上で、多数の書類を用意して出入国在留管理局へ在留申請を行う必要があります。

受入れ業務をスムーズに行うためには、受入れ企業、特定技能外国人、外部関係者(登録支援機関など)の間での適切な情報共有・情報管理が欠かせません。特定技能特化型プラットフォームLinkusではデジタル化によるシームレスな人財管理サービスを提供しておりますので、ぜひご活用下さい。