【監修】

長江 修

大手新聞社ニュースサイト制作や企業広報を経て行政書士資格を取得し、2017年に東京・上野にてON行政書士事務所を開業。「皆様の暮らしやビジネスの良きパートナー」であることをモットーに、【在留資格の書類作成・申請取次】をはじめ、【建設業許可】【古物商許可】などの各種行政手続き書類作成・申請代理を中心に展開。最近では【持続化給付金】【家賃支援給付金】などコロナ支援制度の対応も多い。また、経歴を活かし【ホームページ制作】など行政書士以外の業務も取り扱う。

1号特定技能外国人の支援業務を受託、支援計画の全部の実施をしようとする事業者は、出入国在留管理局に申請することで登録支援機関として登録を受けることができます。登録支援機関となれば、法令に則った適切な支援を提供する事業者として公的に認められることになり、特定技能外国人を雇用する事業者(受入れ機関、法令上の正式な表記は特定技能所属機関)との間でスムーズな支援委託契約を結ぶことが可能になります。

登録に当たっては一定の「登録拒否事由」に該当しないことが要件となっています。また、申請時には事業者、役員、支援責任者、支援内容などに関する書類を提出することが必要です。

本記事では、登録のための要件の詳細や手続き方法など、申請前に把握しておくべきポイントを整理して紹介いたします。

登録支援機関とは

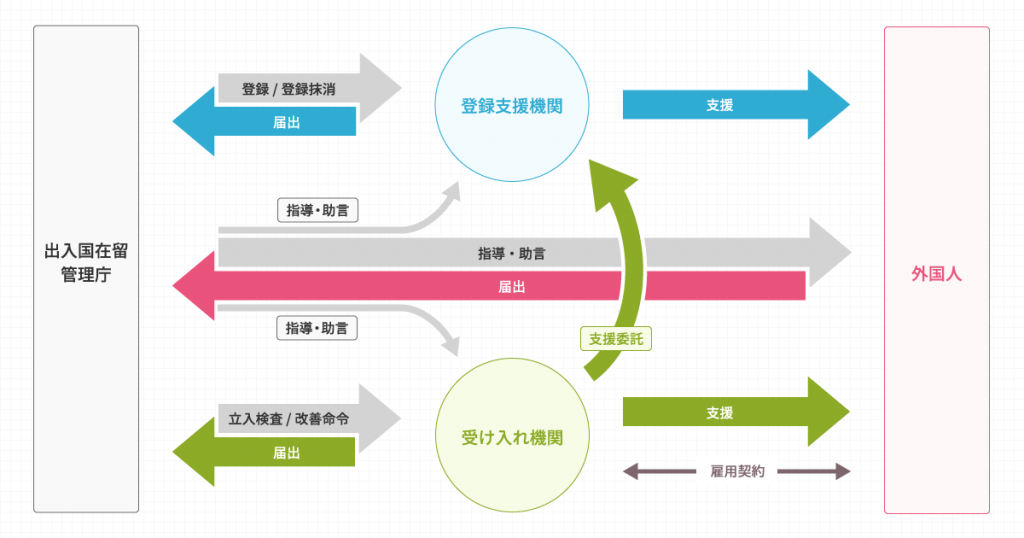

まずは、登録支援機関とは何かを簡単に解説しましょう。特定技能制度では、以下の2つの機関が重要な役割を果たします。

・特定技能所属機関:特定技能外国人を受入れる企業

・登録支援機関:特定技能所属機関から委託を受けて1号特定技能外国人に対して支援を行う機関

特定技能所属機関は特定技能外国人を雇用する企業のことで、特定技能外国人に対して職業生活、日常生活、社会生活において必要な支援を行います。ところが、支援には専門的な知識や経験を要する内容もあり、企業が十分に行えないケースがあります。特定技能所属機関が支援体制を整備できない場合は、特定技能外国人に対する支援の実施をアウトソーシング(外部委託)します。そのアウトソーシング先が登録支援機関です。

条件を満たしていれば、個人でも法人でも登録支援機関の登録ができます。主に以下のような団体や組織が登録することが多いようです。

・技能実習の監理団体

・人材関連事業者(職業紹介など)

・士業(行政書士や弁護士、社会保険労務士など)

・その他支援体制が整っている団体や民間法人

特定技能外国人と登録支援機関

特定技能制度では「特定技能1号」「特定技能2号」の2種の資格が設けられています。特定技能1号とは、「特定産業分野に属する相当程度の知識、または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」です。特定産業分野は介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野です。この在留資格を有する外国人のことを1号特定技能外国人と呼びます。

特定技能2号とは「特定産業分野(2021年5月時点では建設、造船・舶用工業の2分野のみ)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、この在留資格を有する外国人のことを2号特定技能外国人と呼びます。1号特定技能外国人を雇用する場合は支援計画の策定や実施が義務付けられていますが、2号特定技能外国人を雇用する場合はその義務はありません。

1号特定技能外国人と登録支援機関の関係

1号特定技能外国人を雇用するのは、受入れ機関である特定技能所属機関です。1号特定技能外国人と特定技能所属機関の間には、雇用契約が成立しています。一方で、1号特定技能外国人と登録支援機関の間には雇用関係は成立していません。登録支援機関は、あくまでも1号特定技能外国人に対して一方向的に支援を行う機関です。なお、登録支援機関と特定技能所属機関の間には委託契約が成立しています。

登録支援機関の支援業務の概要

登録支援機関は支援計画に盛り込まれた全部または一部の支援業務を引き受けます。ただし、一部の場合は特定技能所属機関自身も支援計画の実施に関して一定の基準を満たす必要があることに、注意が必要です(このため、全部のケースが多いようです)。

また、再受託は禁止されています(ただし、支援業務の補助として通訳やタクシーを利用するといったことは問題ありません)。支援計画については「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」にくわしく述べられています。

支援計画の作成は受入れ機関の義務ですが、登録支援機関が作成の補助などを行うことは問題ありません。登録支援機関は、支援計画に関する規定を正確に把握した上で、支援計画作成のための適切なサポートを提供することが期待されています。支援計画の概要については特定技能基準省令の第3条・第4条で定められていますが、運用要領ではこれを具体化して以下の9項目に整理しています。

◆特定技能外国人支援計画の内容:

①事前ガイダンス②出入国する際の送迎

③住居確保や生活に必要な契約に関する支援

④生活オリエンテーション

⑤日本語学習の機会の提供

⑥相談・苦情への対応

⑦日本人との交流促進

⑧転職支援(受入れ機関の都合による契約解除の場合)

⑨定期的な面談と行政機関への通報

登録支援機関の登録について

1号特定技能外国人を受け入れる際には、外国人が仕事と私生活の両面にスムーズに適応していけるように、予め策定した支援計画に基づいて総合的な支援を提供することが義務づけられていますが、これを外部に委託することも認められています(支援業務は1号特定技能外国人にのみ関わるものであるため、以下では「1号」の表記を省略することにします)。

外国人の支援業務を受託する事業者が登録支援機関として登録を受けるためには、受け入れ機関が策定する支援計画の「全部」を適切に遂行できる体制を有することが大前提となります。一部の支援内容に限り受託するという事業形態では登録できません。かつ、原則として再委託は許されません(通訳者などを補助的業務に活用するといった程度であれば可能です)。

登録は出入国在留管理庁長官の名で行われますが、登録申請書の提出先は各地方の出入国管理局です。登録の有効期間は5年間で、更新には更新申請が必要です。新規登録には28,400円、登録更新には11,100円の申請手数料がかかります(令和2年4月現在)。

参考:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和2年4月」 p.111~112

登録支援機関として登録を受けるための要件

登録の要件は「登録拒否事由に該当しない」ことです。詳細は運用要領もご確認ください。

| ■登録支援機関の登録拒否事由 〈 法第19条の26 ,施行令第5条,施行規則第19条の20, 第19条の21 〉 ※ 次に掲げる登録拒否事由に該当しなければ,法人のみならず個人であっても登録が認められます。 ① 関係法律による刑罰に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 ② 心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者,破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等 ③ 登録支援機関としての登録を取り消された日から5年を経過しない者(取り消された法人の役員であった者を含む) ④ 登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 ⑤ 暴力団員等暴力団排除の観点から定める事由に該当する者 ⑥ 受入れ機関や技能実習制度における実習実施者等であった場合において,過去1年間に自らの責めに帰すべき事由により 行方不明者を発生させている者 ⑦ 支援責任者及び支援担当者が選任されていない者(支援責任者と支援担当者との兼任は可) ⑧ 次のいずれにも該当しない者 ア 過去2年間に中長期在留者(就労資格のみ。)の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること イ 過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦在留外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する者であること ウ 支援責任者及び支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格のみ。)の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること エ ア~ウと同程度に支援業務を適正に実施することができる者であること ⑨ 外国人が十分理解できる言語による情報提供・相談等の支援を実施することができる体制を有していない者 ⑩ 支援業務の実施状況に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備え置かない者 ⑪ 支援責任者又は支援担当者が一定の前科がある等の欠格事由に該当する者 ⑫ 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させる者 ⑬ 支援委託契約を締結するに当たり,受入れ機関に対し,支援に要する費用の額及び内訳を示さない者 |

引用:『新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組』の30ページより

登録支援機関の登録に必要な申請書類

登録申請にあたっては、申請者の住所(本店または主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局に所定の書類を提出します。提出書類の概要は以下の通りです(審査の過程で下記以外の資料の追加提出が求められる場合があります)。

◆登録支援機関の登録申請で提出する書類

| 書類 | 詳細 |

|---|---|

| ①手数料納付書 | 収入印紙を貼付(令和2年4月現在で、新規登録時28,400円、登録更新時11,100円) |

| ②登録支援機関登録申請書 | 申請者の名称・氏名や住所、支援業務実施体制、支援内容、実施方法について記載 |

| ③登記事項証明書 | 法人の場合に提出 |

| ④住民票の写し | 個人事業主の場合に提出 |

| ⑤定款または寄附行為の写し | 法人の場合に提出 |

| ⑥役員の住民票の写し | 法人の場合に提出 ※支援業務に直接関与しない役員については、誓約書(下記⑦)の提出でも可 ※営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の役員については、法定代理人の住民票も合わせて提出 |

| ⑦役員に関する誓約書 | 支援業務に直接関与しない役員の住民票提出を省略する場合、当該役員の氏名と下記誓約事項を明記した誓約書を提出 ・当該役員が支援業務の執行に直接的に関与しないこと ・当該役員が上記登録拒否事由②~⑥のいずれにも該当しないことを確認済みであること ・上記登録拒否事由②~⑥のいずれかに該当するに至った場合には、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに役員の地位を退く必要があることを当該役員に説明済みであること |

| ⑧登録支援機関概要書 | 以下の事項を記載 ・支援機関と支援業務にあたる事業所の基本情報 ・外国人支援の実績(上記登録拒否事由⑨に関して挙げたもの) ・過去1年間における行方不明者発生状況 ・相談対応の措置状況 ・情報提供と相談対応の体制 ・支援委託契約を締結している受け入れ機関の数と支援対象外国人の数(登録更新の場合のみ) ・その他特記事項(記すべきものがある場合) |

| ⑨登録支援機関誓約書 | 登録拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約 |

| ⑩支援責任者の就任承諾書・誓約書 | 支援責任者に就任することを承諾した旨と、任務内容、下記誓約事項などを明記 ・上記登録拒否事由②~⑥と⑫に該当しないこと ・他の業務に優先して支援業務にあたること ・誓約事項に反する事実が発生した場合、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに支援責任者の地位を退くこと |

| ⑪支援責任者の履歴書 | 一般的な履歴に加え、中長期在留者の生活相談業務に過去5年間で2年以上従事した経験がある場合はそれについて具体的に記載(上記登録拒否事由⑨に関係) |

| ⑫支援担当者の就任承諾書・誓約書 | 支援担当者に就任することを承諾した旨と、任務内容、下記誓約事項などを明記 ・上記登録拒否事由②~⑥に該当しないこと ・他の業務に優先して支援業務にあたること ・誓約事項に反する事実が発生した場合、直ちに出入国在留管理庁に申告するとともに支援担当者の地位を退くこと |

| ⑬支援担当者の履歴書 | 支援責任者の場合と同様 |

| ⑭支援委託手数料に係る説明書(予定費用) | 支援委託費用(特定技能外国人1名当たりの月額)を名目別に記載 |

| ⑮外国人支援体制についての説明書とそれに係る立証資料 | 上記登録拒否事由⑨に絡み、所定の実績要件によらずに支援業務実施体制の存在を主張する場合に提出 |

参考:

出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和2年4月」p.112-113

登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表

登録申請時の注意点

初回の登録申請は(後述の審査期間との兼ね合いにより)支援業務開始予定日の2か月前まで(更新申請は登録有効期限満了日の2か月前まで)に行うのが原則とされています。申請書類を郵送する場合は、書留やレターパックプラスにするなど、対面で届いて受領の際に押印・署名を要し「信書」として送ることができる方式で行うのが原則です。

申請手数料は、申請後はいかなる理由によっても返還されません。また、下記の取消し事由が発生・判明した場合には登録が取り消され、以後5年間は登録支援機関として登録を受けることができなくなります。

申請時には登録拒否事由に該当しないかどうか十分に確認し、登録後の事業の見通しなどについても慎重に検討しておくことが重要です。

|

参考:出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和2年4月」p.111-112,p.139-141

登録支援機関の審査期間

法務省によると、登録審査期間はおおむね2か月です。そのため、上記の通り支援業務開始予定日より2か月以上前に(可能であればある程度余裕を持って)申請を行うようにしてください。

登録拒否事由に該当しないと認められれば登録支援機関登録通知書、該当すると認められた場合は登録拒否通知書が交付されます。なお、通知書の返信用に封筒(宛先を明記し簡易書留用の切手を貼付した定形封筒)を申請時に提出する必要があります。

まとめ

登録支援機関の登録は複雑です。登録拒否事由は多岐にわたり、かなり細かな条件を含んだものもあります。役員・職員に関するものも含め、登録拒否事由を十分に吟味した上で申請を行ってください。

提出書類はそう多くはないかもしれませんが、登録拒否事由などに絡み一部の記載に慎重な配慮が求められます。また、事業所や支援責任者・支援担当者が多い場合などには書類作成に手間取ることも考えられます。Linkus(リンクス)では提出書類作成をサポートする機能も提供しておりますので、ぜひご活用ください。